在数字化浪潮席卷教育领域的当下,《软件工程》课程积极拥抱智慧课堂变革,秉持“理论奠基、实践驱动、创新赋能”的理念,构建起“课前预习—课中互动—课后拓展”的全流程智慧教学体系,助力学生系统掌握软件工程方法论与实战技能,培养适应行业需求的复合型人才。

一、授课教师匠心设计,构建智慧教学体系

《软件工程》授课团队以智慧课堂建设为核心,围绕软件开发全生命周期(需求分析、设计、编码、测试、维护)重构教学内容,精心设计“理论框架+案例实战+项目驱动”三位一体的教案体系。

1、课前教学活动设计:要求学生通过智慧平台提交预习疑问,教师据此调整课堂重点。

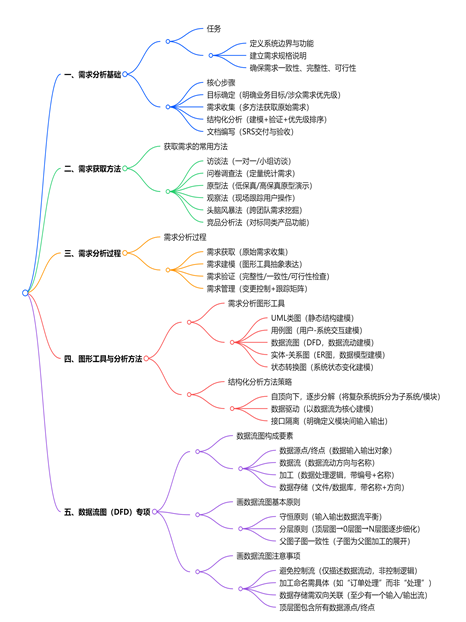

图1课前预习思维导图

2、课中内容设计:以“软件需求分析”章节为例,教学流程如下:

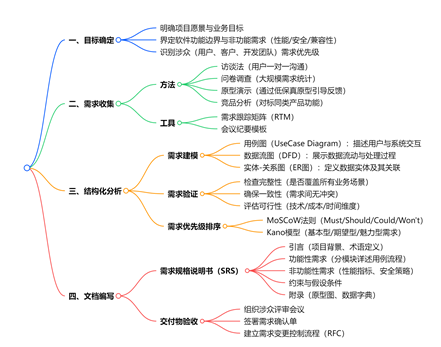

1)理论导入:通过思维导图展示需求分析的核心步骤(目标确定→需求收集→结构化分析→文档编写)。

图2 需求分析思路图

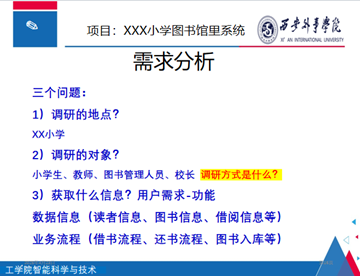

案例剖析:引入“XXX图书管理系统” 真实项目,让学生展开讨论获取需求的方法和主要内容。

图3 图书管理系统需求分析

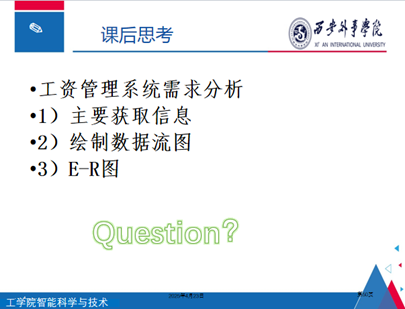

课后以小组形式完成“项目式”作业。

图4 课后作业

二、智慧平台赋能预习,激活自主学习动能

智慧教育平台成为学生课前学习的 “数字伙伴”。教师通过平台发布:

分层资源:基础层(软件工程概念讲解视频)、进阶层(行业前沿技术解读)、挑战层(开源项目代码分析)。

预习检测:设置选择题(如 “软件工程三要素不包括?”)、简答题(“简述软件危机的表现”),生成班级学情分析报告。

三、课中互动深度融合,锤炼工程实践能力

课堂采用“讲授—讨论—实操—展示”四阶教学法,打破传统单向灌输模式:

知识精讲:通过虚拟仿真工具演示软件设计流程(如使用 StarUML 绘制类图),动态拆解抽象概念。

小组研讨:围绕“如何应对软件开发中的需求变更”展开辩论,教师引导学生运用软件工程原则(如模块化设计、接口隔离)论证观点。

项目实战:以“XXX图书管理系统”为贯穿项目,学生分组完成:

需求分析(撰写《可行性研究报告》)

系统设计(绘制架构图、数据库ER图)

编码实现(使用 Java+Spring Boot 框架开发核心功能)

成果展示:每组通过智慧平台直播演示系统原型,其他小组在线提问,教师结合代码评审工具,进行技术点评。

图5课中讨论

四、课后拓展多维延伸,深化知识应用场景

课后环节依托智慧平台打造“巩固—提升—创新”闭环:

分层作业:

基础题:绘制某模块的程序流程图

进阶题:设计单元测试用例

创新题:基于微服务架构重构传统单体系统

行业前沿:推送《2024软件工程技术趋势报告》、大厂技术博客(如阿里云开发者社区),拓宽专业视野。

项目复盘:学生通过平台提交项目总结报告,教师结合代码质量分析数据(如代码复杂度、覆盖率)进行个性化反馈。

推荐学习链接:

1)软件工程知识体系指南(SWEBOK)官方文档

2)敏捷开发实践案例库

(https://www.agileliance.org/resources/)

拓展任务:分析开源项目Apache Kafka的架构设计文档)

五、师生共评智慧课堂,展望教学创新未来

教师反馈:“智慧课堂让软件工程从‘纸上谈兵’变为‘实战演练’。通过平台实时数据,我们能精准把握学生的知识薄弱点(如 UML 建模工具使用不熟练),针对性调整实验课难度。未来计划引入AI代码审查工具,进一步提升实践教学的智能化水平。”

学生心声:“课前看视频打基础,课中动手做项目,课后还能接触真实企业案例,这种学习方式太‘接地气’了!特别是小组合作开发时,用平台在线协同编辑文档和代码,效率比线下开会高多了。现在我已经能用软件工程方法独立设计小型系统,求职简历里的项目经历更有底气了!”

《软件工程》智慧课堂以技术为翼,构建起“学、练、研、用”一体化培养模式,不仅让学生掌握软件开发的“硬技能”,更培育了系统思维、团队协作等“软能力”。未来,课程团队将持续探索“AI+软件工程”教学场景,如智能代码生成、自动化测试平台应用,推动教学内容与产业需求同频共振,为数字经济发展输送更多高素质工程人才。

来源:工学院